斎藤茂吉の作品・関連資料を公開しています

ご利用に関して

この「斎藤茂吉記念館ウェブギャラリー」は公益財団法人斎藤茂吉記念館の設立目的である斎藤茂吉の普及と顕彰を図るため、斎藤茂吉と資料の写真、動画の一部を公開するものです。

データの利用について個人の調査・研究・学習を目的とする場合に限り、データのダウンロード及び紙出力を行っていただけます。本サイトに掲載した内容(データ・解説)について、掲載・放送・展示などの転載利用を希望する場合は、「資料貸出・撮影許可申請書」の提出が必要となりますので、事前にご連絡ください。

なお、掲載内容を予告なく、変更・削除する場合があります。

- 南瓜図画賛

- 昭和20年

- たまきはる命生きむとはしきやしこの畑つものも食はざらめやも「短歌拾遺」。10月31日の日記に「午前中ヨリ、南瓜ノ写生ニカカリ、二枚カイタ。ソレカラソノ讃歌ヲ二首作ツテカイタ。」とある。

- 栗図画賛

- 昭和21年

- ひむがしゆうねりてぞ来る最上川見おろす山に眠りもよほす「白き山」。山形県大石田町で生活していた茂吉が、門人で日本画家の加藤淘綾から手ほどきを受けて描いた作品のひとつ。

- 蕗の薹図画賛

- 昭和22年

- のこる雪いまだ厚きに日もすがら最上川べを雲雀啼きのぼる「短歌拾遺」。4月12日の日記に「午後ハ蕗ノ薹ヲ写生シタ。コレモナカナカムヅカシクヨイ出来ト云フワケニハ行カナイガ兎ニ角、駄目ニシナカツタ」とある。

- 猫柳図画賛

- 昭和22年

- かぎろひの春さり来る最上川うろくづの子もさかのぼるらし「短歌拾遺」。4月11日の日記に「帰宅シテ柳ノ銀色ノ花ヲ写生シタ」、12日の日記に「午前中柳ノ花ノ写生ヲ増補シタガ水洟ガ落チタリシタ」とある。

- 葵図※部分

- 昭和21年

- 7月1日の日記に「花あふひ写生(失敗シタガ花一ツハドーニカヨイ)、今日ハ蒸暑クテ如何トモシ難カツタカラ椅子ニヨツテ休ンダ 淘綾ノ絵」とある。画家の加藤淘綾からは指導だけではなく画材の提供等も受けることもあった。

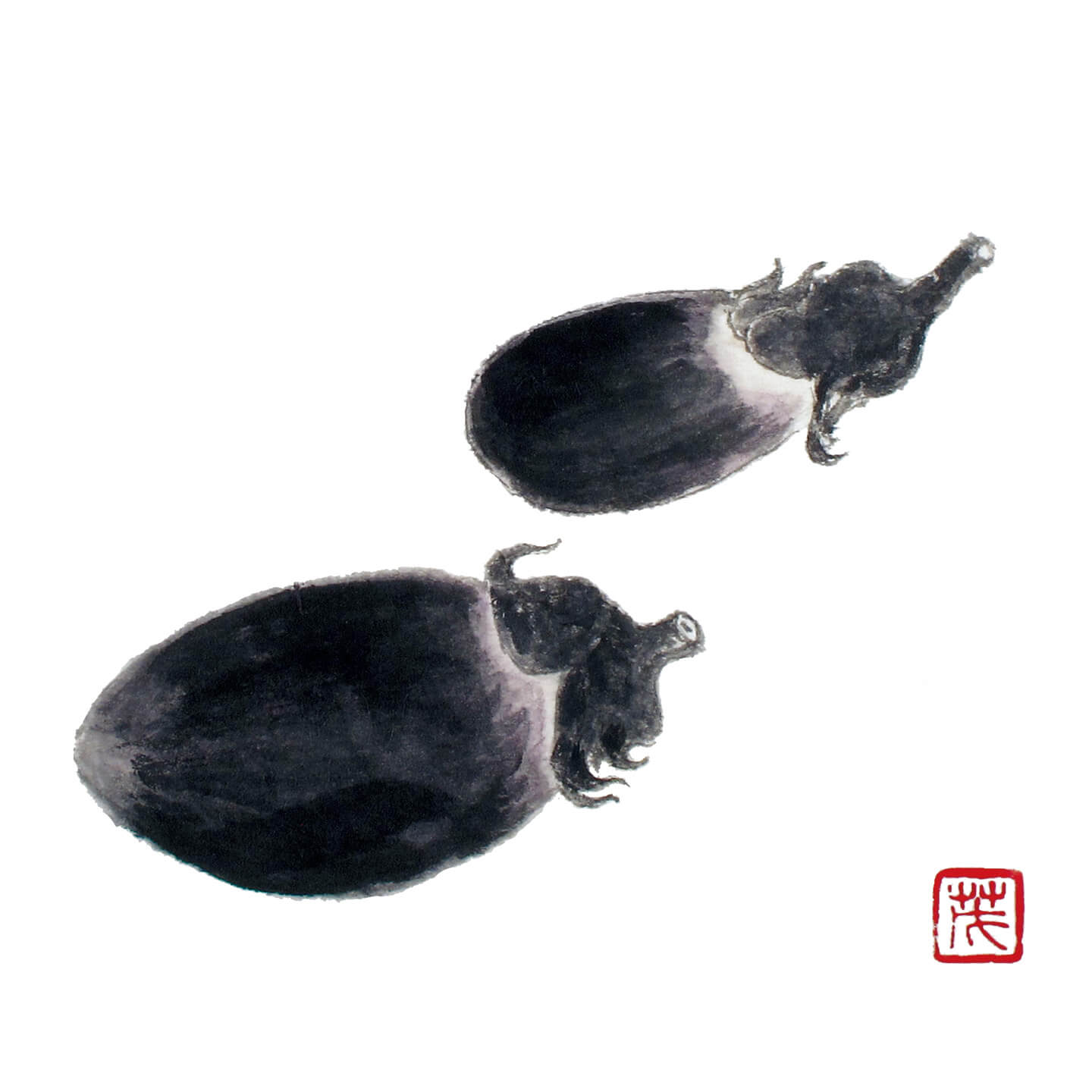

- 茄子図※部分

- 昭和21年

- 7月19日の日記に「茄子二ツ、台所(親戚カラ貰ツタモノ)カラ借リテ写生、夕ニ至ツタ」、20日の日記に「宮台農芸女学校教諭新鮮ナル茄子二十バカリ恵与。朝后、茄子二個ヅツ写生」とある。

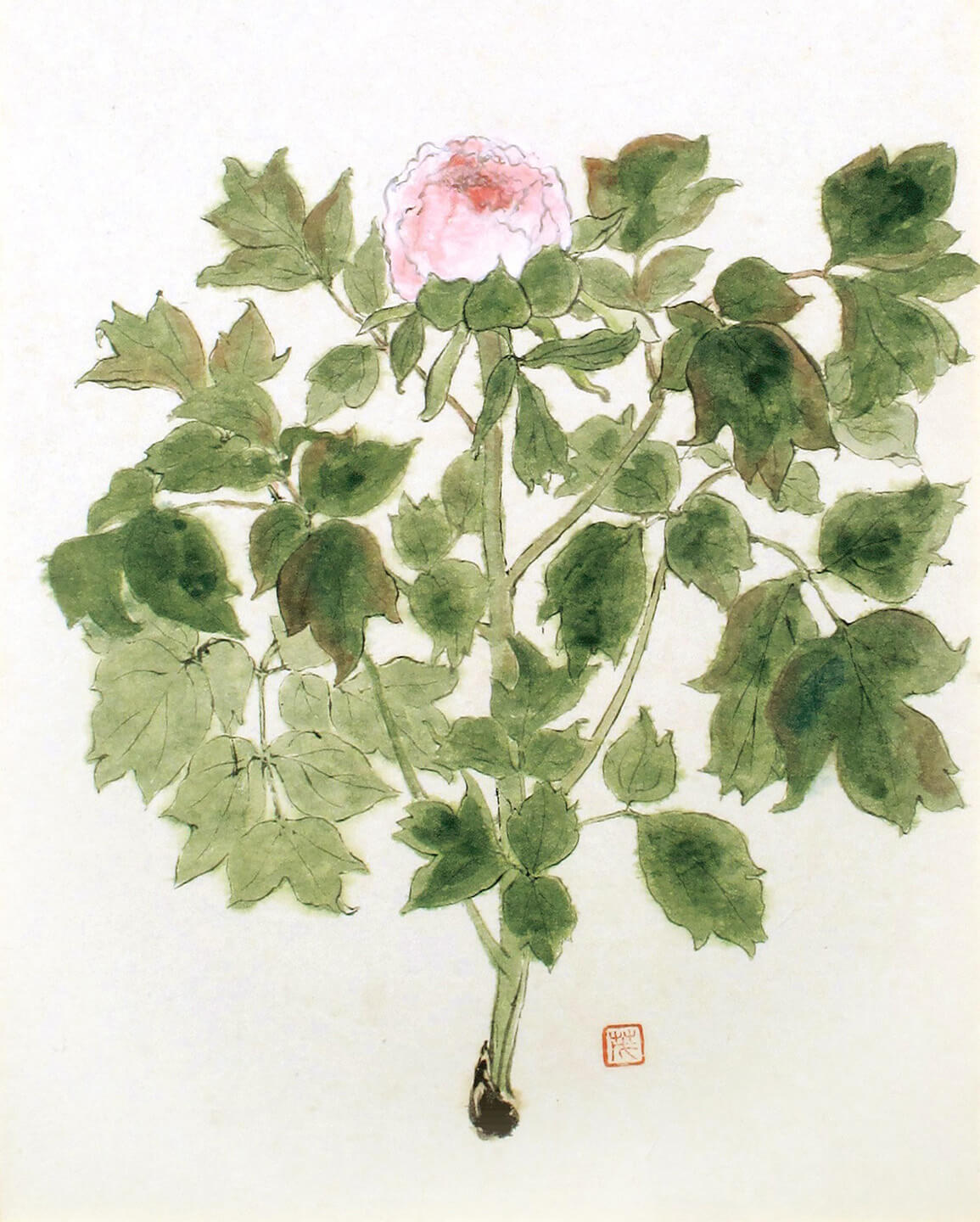

- 牡丹図※部分

- 昭和22年

- 5月16日から6月6日の日記にかけて牡丹図に取り組んだ旨の記載があり、6月6日には「牡丹ヲ画ク。出来オモシロカラズ」と記している。茂吉は牡丹を描くのを特に好んだ。

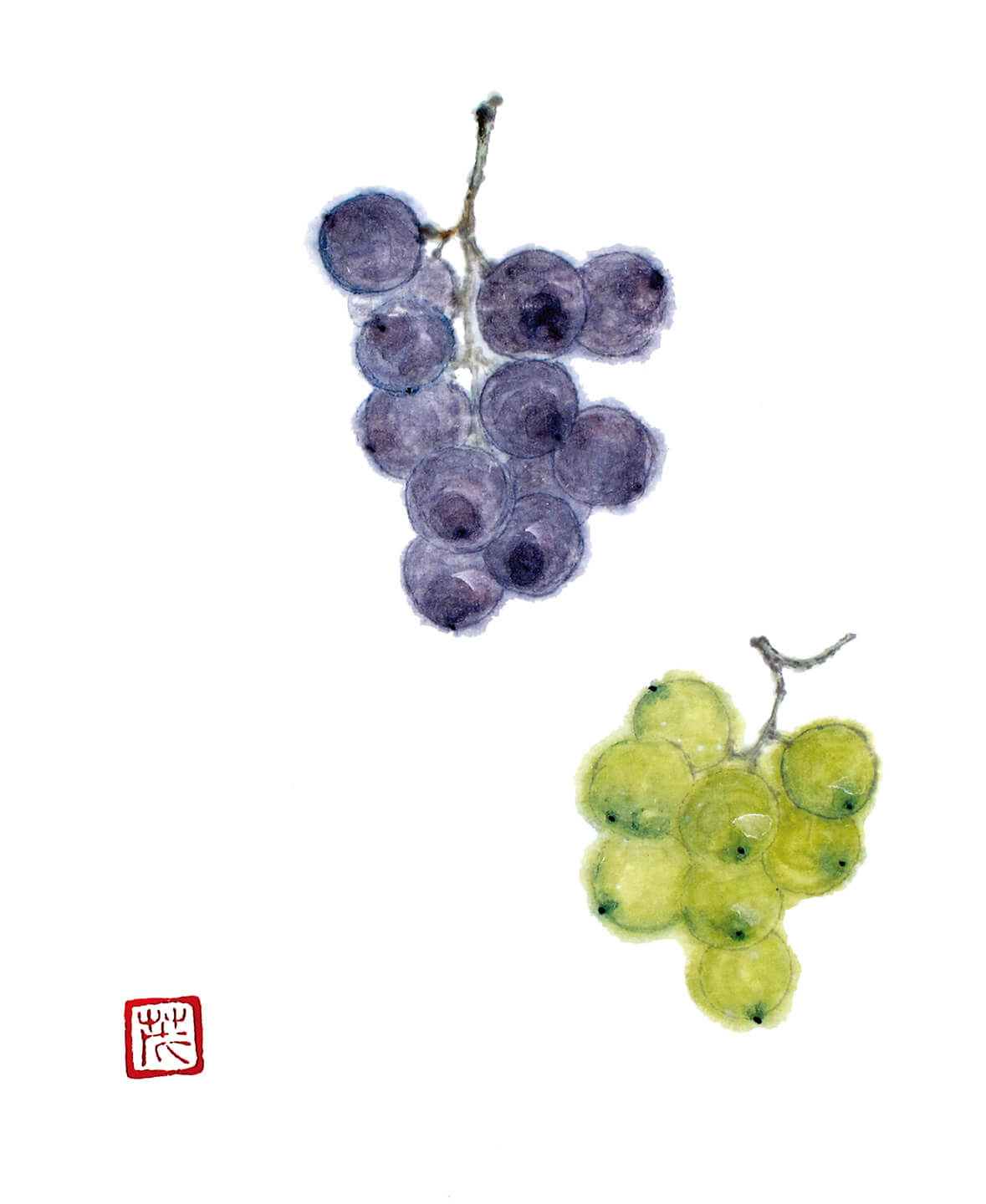

- 葡萄図※部分

- 昭和22年

- 9月20日の日記に「午後板垣君ト佐藤茂兵衛氏夫人ヲ訪ヒ応挙ノ銭舜挙ヲ模シタル鶏頭図ヲ見タ。帰宅後、葡萄ヲ写生シタ。」とある。円山応挙は江戸時代の写生を重視した画家。銭舜挙(銭選)は13世紀の中国の画家。

- 芍薬図※部分

- 昭和22年

- 6月30日の日記に「貰ツタ芍薬ヲ写生シ三枚描イタガ、心ガ粗雑ニナリ。直グ飽キタノデ葉ノトコロナド出鱈目ニナッタ。」とある。

- 凧絵「桃太郎」

- 明治28年頃

- 茂吉が13歳の頃、親戚の斎藤三郎右衛門(養父・斎藤紀一の父)から手ほどきを受け描いたもの。幼少期の茂吉は、将来絵描きになることも考えていた。

- 色紙「朝あけて」

- 昭和23-25年

- 朝あけて船より鳴れる太笛のこだまはながし並みよろふ山「あらたま」。この歌は長崎医学専門学校へ教授として赴任した際に詠んだもの。汽笛が聞こえると講義を中断して聞き入ることがあった。

- 半切「あまのはら」

- 昭和20年頃

- あまのはら冷ゆらむときにおのづから柘榴は割れてそのくれなゐよ 「霜」。前衛短歌の歌人の塚本邦雄はこの歌を「『霜』一巻中の最高作」「時代を越えた真の美学を誇る」(『茂吉秀歌『霜』から『つきかげ』まで百首』)と激賞している。

- 写生道

- 昭和10年頃

- 「写生」は正岡子規が提唱した考えだが、「写生道」は茂吉の兄弟子・島木赤彦が大正8年頃から「鍛錬道」とともに唱えた考え。後に茂吉もこの用語を用いるようになったが、「写生」「実相観入」と同じ意味合いで使用した。

- 実相観入

- 昭和23-25年

- 茂吉が短歌を詠むうえで大切にした文学的信念。正岡子規が提唱した「写生」の考え方を独自に発展させ「実相に観入して自然・自己一元の生を写す」ことが短歌上の写生だとした。また、写生をつきつめることは象徴することとも述べた。

- 蔵王山頂歌碑原本

- 昭和9年

- 陸奥をふたわけざまに聳えたまふ蔵王の山の雲の中にたつ「白桃」。赤い枠線は全体のバランスをとるための目安。一字毎に書いたため全て濃く、通常の書の作品にみられる墨の濃淡や掠れが無い。中央下の「山」上部等に糊付けした跡も見られる。

- 歌集 初版『赤光』

- 大正2年

- 同年10月15日東雲堂書店刊。正岡子規系の伊藤左千夫に入門。実母・守谷いく、師・伊藤左千夫の死去による連作「死にたまふ母」、「悲報来」等を収めた。「赤光」により無名だった茂吉の名が広がった。

- 茂吉と実父守谷熊次郎

- 明治25年頃

- 茂吉は右手に筆、左手に掛軸を持っている。守谷熊次郎は後に守谷伝右衛門を襲名。農家の三男である茂吉は、自分の将来について農業や養蚕をするか僧侶になろうかと考えていたが、縁戚の斎藤紀一の養子となり医者を目指すこととなった。

- 上京直後の茂吉 浅草医院内にて

- 明治29年

- 前列左より1人おいて茂吉、養父の斎藤紀一。開業医をしていた紀一に男子が恵まれなかったため、病院を継がせるために縁戚の茂吉を養子とした。後ろの格子の隙間に見える大勢の子どもは写真撮影に集まった野次馬。

- 伊藤左千夫邸「無一塵庵」にて

- 明治42年

- 前左より左千夫、間宮英宗、後左より茂吉、山本薫秋、土屋文明。正岡子規の弟子だった伊藤左千夫に茂吉は入門し、作歌に取り組む。後に、左千夫と弟子の茂吉たちは短歌に対する考えの違いで衝突した。

- 巣鴨病院にて

- 大正4-5年頃

- 左より菊地甚一、茂吉。茂吉は明治44年から大正6年にかけて巣鴨病院に勤務した。この間に発表した「赤光」の短歌には、自身を「狂人守」と称したものもある。短歌に熱中していたため、医学研究ができなかった。

- 渡欧途中エジプトにて

- 大正10年

- ラクダに乗っている左より2人目が茂吉。医学留学のため同年11月に船で日本を出発し、スエズ運河通行のため12月7日にエジプトに立寄った。「スフインクスは大きかりけり古き民これを造りて心なごみきや「つゆじも」」という歌も残している。

- パリにて 妻輝子と

- 大正13年

- 斎藤輝子は茂吉の養父斎藤紀一の娘。大正3年に茂吉と結婚。写真は留学中の茂吉との欧州旅行中のものだが、茂吉没後に南極探検、エベレスト登山等の極地を含む世界各地を遊歴。海外旅行は百回以上にのぼり、テレビ、ラジオにしばし出演した。

- 出羽三山にて 実弟高橋四郎兵衛と

- 昭和3年

- 山岳信仰をしていた実父守谷熊次郎の影響で、茂吉は山に登る際にはそれを宗教行事と考え、正装としてネクタイとジャケットを身に着けていた。出羽三山とは山形県の羽黒山、月山、湯殿山の総称で修験道の山。茂吉は15歳で初めて登った。

- 蔵王熊野岳山頂歌碑にて

- 昭和14年

- 昭和9年夏、蔵王熊野岳山頂に建立。茂吉が歌碑として建てることを認めた唯一のもので、建立から5年後の同14年夏にはじめてこの前に立った。当初、茂吉自身は歌碑建立に反対していたが、実弟の高橋四郎兵衛(直吉)が説得し了承させた。

- 瀧山山頂にて

- 昭和16年

- 瀧山(りゅうざん)は蔵王連峰の一つ。同年5月1日に、甥の高橋重男を伴って蔵王温泉から登山。高橋重男はアマチュアカメラマンでもあり、茂吉の山形帰省時の写真を多く撮影した。

- 秋田旅行の帰途 大石田にて 極楽(バケツ)を持つ茂吉

- 昭和22年

- 左より板垣家子夫、茂吉、結城哀草果。小用の近かった茂吉は、バケツを「極楽」とよんで持ち歩き、防錆のためにコールタールを塗るなどの手入れをした。「極楽」は東京の自宅や大石田などの場所毎に複数存在。

- 大石田最上川畔にて

- 昭和22年/撮影:佐々木勇

- カンカン帽とスーツ姿であるのは、この撮影二日後の8月16日に予定されている昭和天皇への御進講のリハーサル練習をしていたため。撮影したアマチュアカメラマンの佐々木勇は、茂吉が大石田町で生活を送った際の主治医の息子。

- 御進講に向う折山城屋前にて

- 昭和22年

- 左より結城哀草果、茂吉。歌人で山形県知事であった村山道雄が宮内庁に働きかけ、東北巡行中の8月16日に茂吉と哀草果の御進講が行われた。このときの会場となった村尾旅館離れ荘は昭和天皇が全国で初めて利用した民間の施設。

- 孫茂一と東京世田谷代田にて

- 昭和22年

- 初孫の茂一を可愛がった茂吉は、「ぷらぷらになることありてわが孫の斎藤茂一路上をあるく」(「つきかげ」)という短歌も残している。

- 東京新宿大京町の自宅にて 文化勲章受章の日

- 昭和26年

- 同年11月3日に受章。歩くのにもかなり不自由な足腰であったが、皇居での授与式に参列した。この時の他の受章者は武者小路実篤、柳田国男、初代中村吉右衛門など。

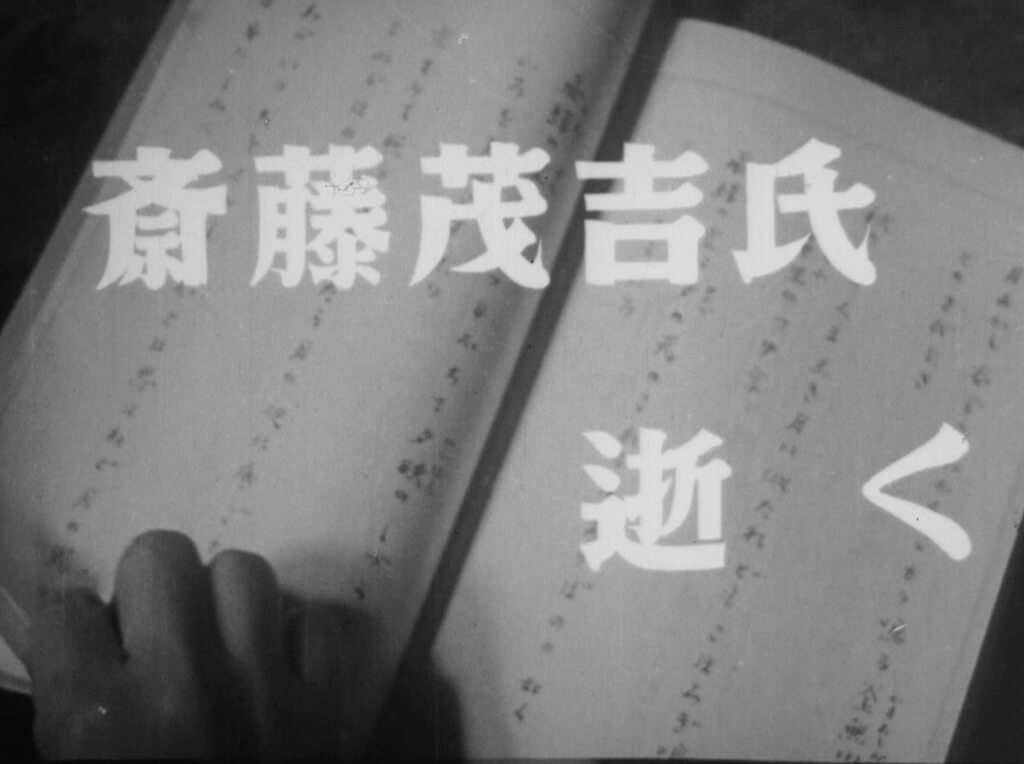

- ニュース映画「斎藤茂吉氏 逝く」

- 昭和28年

- 茂吉の訃報を伝える毎日世界ニュース。読売国際ニュースにおいても報道された。本動画は、平成29年に斎藤茂吉遺族より寄贈されたフィルムを当館がデジタル化したもの。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

※部分.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)